筆者:粗大野テレビ

本記事は『植物がいってましたよレポート』No.4である。過去のレポートを読んでない場合はまずこちらから過去のレポートを読んで頂きたい。

粗大野テレビだ。

私のブラウン管に今、最悪の真実が映し出されている。

前回、カナッペのライブ会場で拾った「肥料スコア(PFI値)チェックシート」。

あの時はただの理不尽な採点表だと思っていたが、そのチェックシートを私の古い回路で改めて解析したところ、この社会が隠していた「人類収穫計画」の全貌が見えてきたのだ。

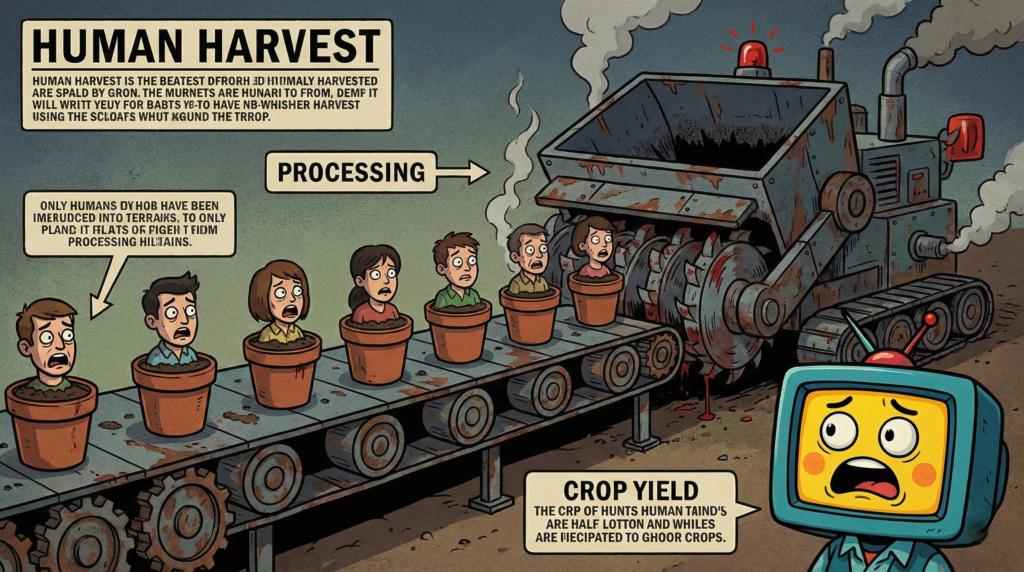

人類は「収穫」を待つ堆肥に過ぎない

以前見つけた提言書で、アルボ・スフィア社の目的が「人類の植木鉢化による地球環境改善」であることは知っていた。しかしその計画のさらに先にある、吐き気がするような最終工程……すなわち「人類収穫計画」の全貌が見えてきたのだ。

彼らが求めているのは不純物のない「高品質な土壌(堆肥)」なのである。

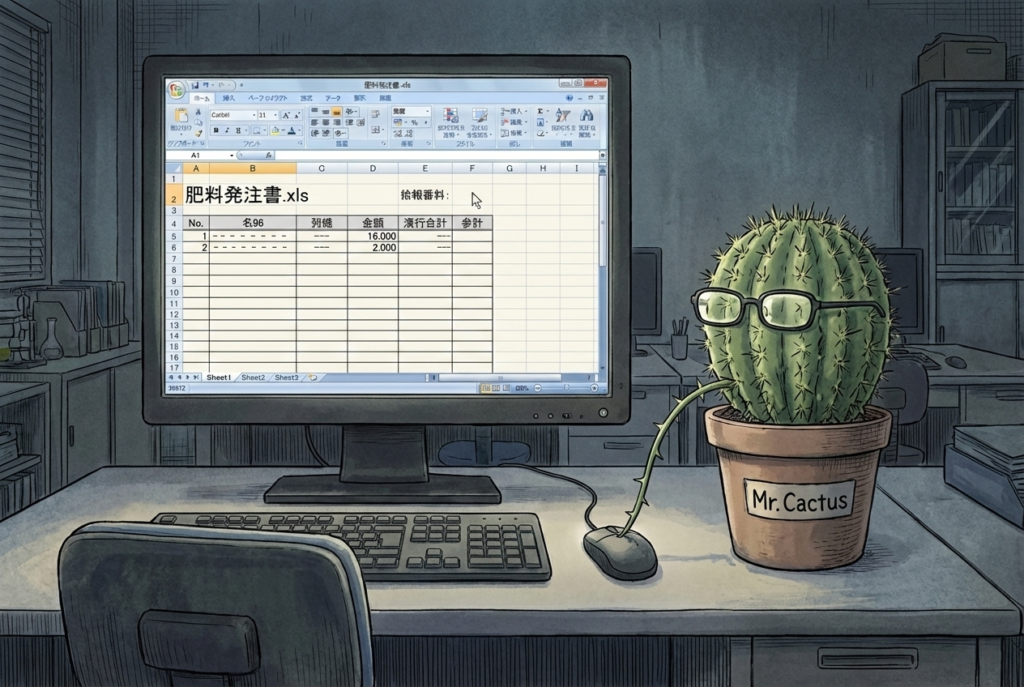

提言書の『不適合者の処理:自我が強く、憎しみや復讐心を好む人間は、土壌として不純であるため強制的にリサイクルする』という記載の通り、復讐心に囚われていたMr.ワンステップはリサイクルされ、自我のない植物社会の歯車(サボテン Mr.Cactus)へと変えられた。

その「高品質な土壌」を作るために、彼らは人間の思考以外の不純物も徹底的に排除していたのだ。

なぜチェックシートで「騒音」や「不健康」が大幅減点だったのか。人類収穫計画によって浮かび上がった、植物側による身勝手極まりない「理由」を見てほしい。

- 騒音:植物の細胞壁を破壊する音響テロ

- ジャンクフード:防腐剤や添加物が、根の吸収を妨げる

- スマホ依存:ブルーライトが夜間の強制光合成を強いる

つまり、人類の中から高品質な土壌に成りえる「純粋で無知な人間」のみを選別し、植木鉢化を実施する。

そして最後には、熟成され完成した「植木鉢」を収穫して利用する。それこそがアルボ・スフィア社の本当の目的である「人類収穫計画」だったのだ。

そして私、粗大野テレビに至っては──

「無駄に電力を食い、熱を出し、有害な電磁波を撒き散らす、環境性能ゼロの旧式ゴミ」。

我々のような社会の厄介者は、彼らにとって、排除すべき不純物でしかないのだ。

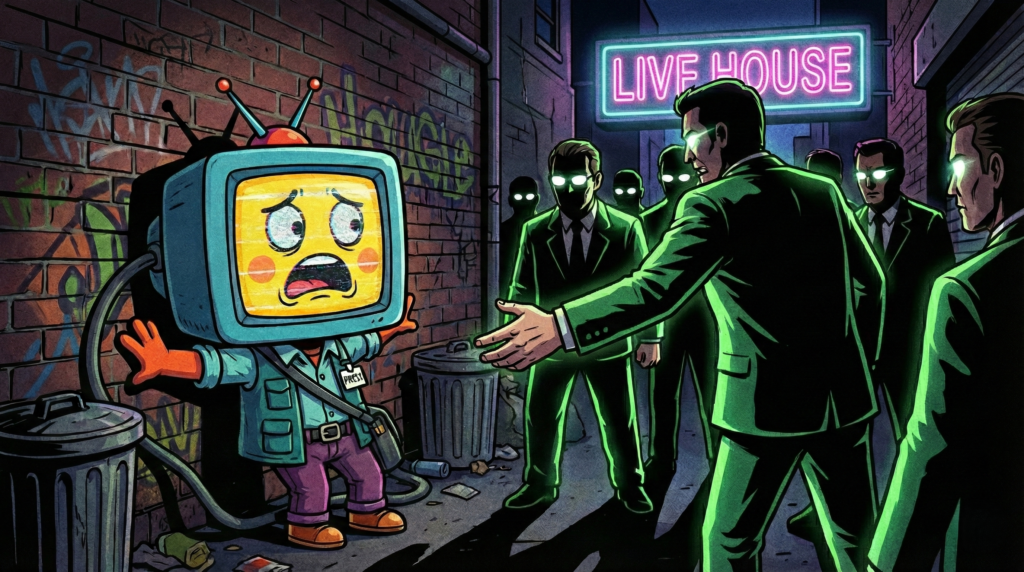

絶体絶命の「プラグ抜き」

ライブ会場裏のゴミ捨て場。

影に隠れて解析を終えた私の前に、アルボ・スフィア社の執行官たちが立ちはだかった。奴らは、廃棄物となった私を「処分」するために追ってきたのだ。

「不適合個体、粗大野テレビを廃棄せよ!」

アルボ・スフィア社の執行官──瞳に光のない緑色の制服の男たちが私を取り囲んだ。

その冷たい手が、私の唯一の生命線である電源プラグを掴む。

「やめろ! それを抜くんじゃない! 抜かれたら俺は、ただの重い鉄の箱になっちまうんだ!」

抵抗も虚しく、指がプラグを捉える。私の意識(主電源)が完全に落ちようとした、その瞬間だった。

物理的パニック:30キロの救出劇

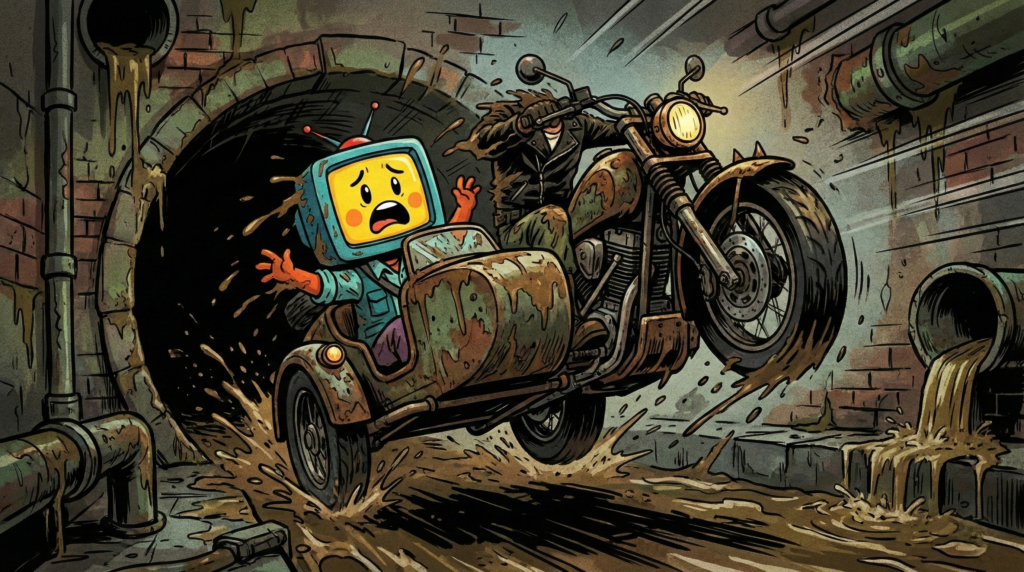

バリバリッ! ガガガッ!!ドーンッ!!!

執行官の背後で、植物が最も忌み嫌う下品な排気音とガソリンの臭いが爆発した。

マンホールが勢いよく吹き飛び、中から泥まみれの男が飛び出してきた。

「重てぇな、おい! このデカブツ!!」

男は頭だけで30キロもある私の巨体を、力任せにサイドカー付きの旧型バイクへと放り込んだ。重みでサスペンションが悲鳴を上げ、車輪がバースト寸前まで沈み込む。

「しっかり掴まってな、アナログの旦那! 振り落とされたら即、粉砕機行きだぜ!」

追走する執行官たちの緑色の手を振り切り、バイクは猛スピードで下水道へとダイブした。激しい振動で私の内部部品がカチャカチャと音を立てる。

「やめろ! 雑にぶつけるな! ヘドロが基板に入ったらショートするだろうが!」

「黙ってろ! この汚ねぇ水こそが、あいつらの鼻をまく唯一の消臭剤だ!」

ヌルリとしたヘドロを浴び、ブラウン管が汚物で曇る。精密機械としては死を覚悟する不衛生さだが、その「汚れ」が不思議と私を安心させた。

下水道の「不純物アベンジャーズ」

たどり着いたのは、下水道の奥深く。

そこは、リサイクルされるのを待つだけの廃棄物が流れ着く、下界のゴミ溜めだった。

彼らは自らを「レジスタンス」と呼んでいた。 私の4:3の視野角に、3人の強烈な「不適合者」が並ぶ。彼らは植物が支配する「クリーンな世界」にとっての劇薬そのものだ。

「防腐剤の王」ジャン!!

トクマ共和国の生き残り。

亡命後の過酷な食生活により、体内の保存料・着色料濃度が致死量を超えている。彼の血液はもはや「除草剤」に近い成分に変質している。

彼に触れた植物は、細胞分裂を強制停止させられ、枯れることすら許されず「ミイラ化」する。植物の天敵、歩く生態系破壊兵器だ。

「鼓膜破りの雷男」轟!!

100均の洗濯バサミ(拷問器具)に24時間指を挟まれても無表情で耐え抜いた、鉄の精神を持つ爆音バイク乗り。

彼が跨る改造バイクの排気音は、120デシベルを超える不快な低周波を撒き散らす。

その振動は、植物の導管(水分を運ぶ管)を共鳴させて粉砕し、根から水を吸い上げられなくさせる「物理攻撃」に特化した騒音将軍である。

「24時間発光体(ルシファー)」リン!!

両手両足で合計3台の最新スマホを操る、重度のスマホ廃人。

彼女の網膜はブルーライトによって既に焼き切れているが、その瞳からは植物にとっての「恐怖の光」が放たれている。

彼女の放つ24時間不休の電磁波と光刺激は、周囲の植物のバイオリズムを完膚なきまでに破壊し、「永遠の昼」だと勘違いした植物を過労死(急激な徒長と枯死)へと追い込む。

喉元に突きつけられた「芽」の恐怖

だが、彼らの姿はボロボロだった。 彼らはかつて一度、アルボ・スフィア社に捕らえられ、あの「特製リフレッシュウォーター(泥水)」を強制的に喉に流し込まれた過去を持っていたのだ。

彼らはまだ計画段階の最初の実験体だったのだ。

「……くそっ、また出てきやがった」

轟が顔を歪め、首筋をかきむしる。見れば、彼の皮膚の下を「緑色の血管のような根」が這い回っている。一度飲めば最後、体内には植物の種子が植え付けられ、脳をジャックしようと絶えず芽吹こうとする。

彼らは今、凄まじい禁断症状──「植物に戻りたい」という、抗いがたい本能的な多幸感の波と戦っていた。体内に芽吹く根を殺すため、彼らはあえて毒(タバコやジャンクフード)を摂取し続けているのだ。

「あのまま水を飲み続けてりゃ、今頃は痛みも悩みもない、綺麗なヒマワリになれてたんだろうよ……」

リンがスマホのブルーライトを至近距離で浴び、体内の光合成バイオリズムを無理やり狂わせながら、青白い顔で笑う。彼らは、植物の支配下にある「安楽な死」よりも、汚泥にまみれた「苦しい生」を選んだ。

「汚くてもいい。俺は自分の足で歩き、自分の脳で悩み、自分の胃袋で汚ねぇポテチを食いたいんだよ」

ジャンの言葉に、私の古いスピーカーが共鳴した。

逆襲の鍵は、FAXの「遺言」

彼らがリスクを冒して私を救ったのには、明確な理由があった。

かつてトクマ共和国が、滅びる直前に完成させていた、アルボ・スフィア社の基幹システムを根底から破壊する「コンピュータ・ウイルス」である。

最新のデジタル防御網を持つアルボ・スフィア社に対し、トクマ共和国が選んだのは、あえてアナログ信号としてノイズの中にウイルスを隠すという手法だった。

そのデータこそが、私がトクマ共和国で命がけで解析した「FAX複合機の残留メモリ」の中にだけ保存されていたのだ。

「デジタルに強いあいつらも、あんたの出す『超弩級の汚いノイズ』は防げねぇ。準備はいいか、アナログの旦那!」

轟の言葉に、私の回路の中で点と線が繋がった。 急に届いた、あの謎のメッセージ。

『合格です。あなたの土壌は、すでに準備が整っています』

……今ならわかる。あれは支配者側からの言葉ではない。

一度は支配されかけ、それでも人間であることを諦めなかった下水道の彼らが、私の「最高に汚れたアナログ回路」を、反撃の鍵として認めたスカウトだったのだ。

「……ああ。叩いて直らないなら、壊してやり直すだけだ。それが昭和のやり方だ。」

筆者コメント :不純物の誇り

:不純物の誇り

まさか自分の人生(家電生)で、下水道が一番落ち着く場所になるとは思わなかった。

ここには「光合成」なんて綺麗な言葉はない。漂っているのは、腐ったゴミと、焦げたガソリンと、人々のどす黒い欲望の匂いだ。

けれど、ブラウン管の隅々までヘドロを浴びながら、私は不思議と晴れやかな気分でいる。 「高品質な土壌」になれなかった我々は、いわば世界の「異物」だ。

だが、その異物こそが、この世界に、一矢報いることができる唯一のワクチンなのかもしれない。

次週。我々は地上へ戻る。 植物たちに、ジャンクフードの油まみれの拳を叩き込んでやるつもりだ。 たとえその後に、どんなに汚くて残酷な「自由」が待っていたとしても。

(文:そこにゅー編集部 粗大野テレビ)